Durante décadas se nos enseñó a mirar el arte como algo que debía ser bello, armónico o, al menos, agradable. Sin embargo, gran parte del arte contemporáneo opera bajo otra lógica: no busca gustar, busca generar fricción. Esa incomodidad no es un error del sistema, es el sistema funcionando correctamente.

Cuando una obra incomoda, obliga al espectador a salir del modo consumo y entrar en el modo pensamiento. Ya no basta con decir “me gusta” o “no me gusta”; la obra exige una posición. Esa exigencia es política, emocional y profundamente humana. El arte incómodo no acaricia, empuja.

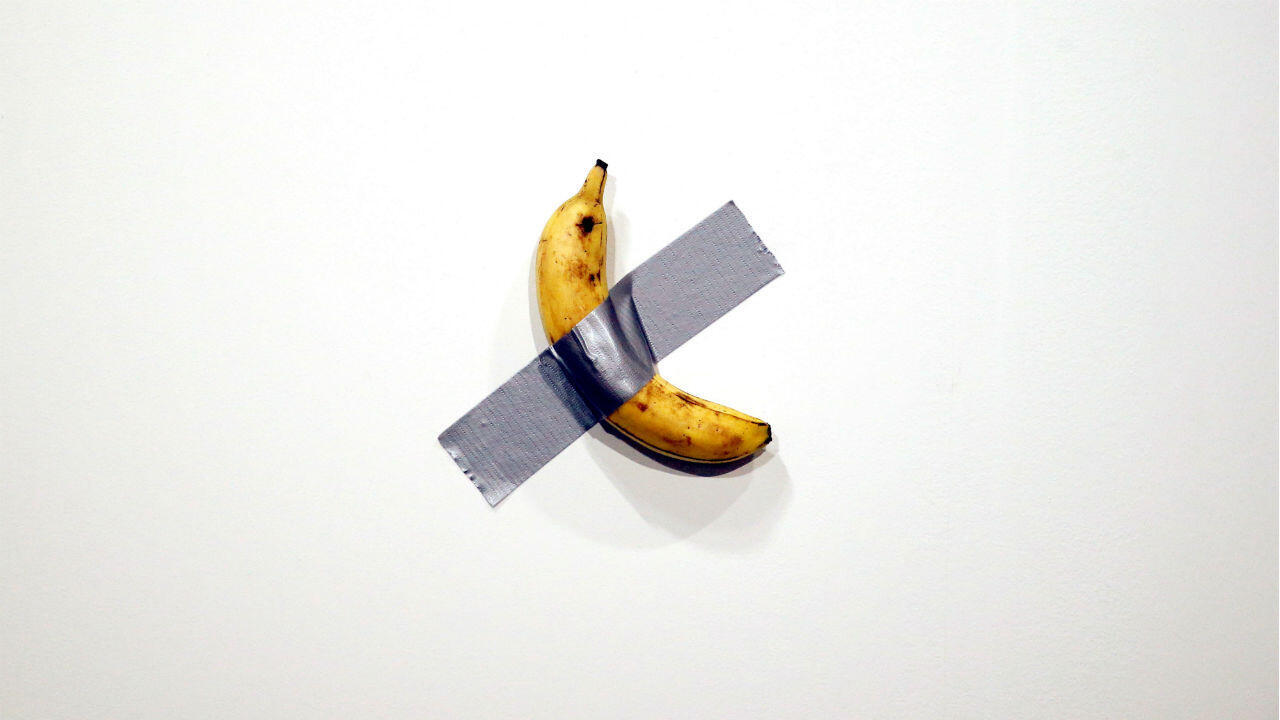

Históricamente, muchas obras hoy veneradas fueron rechazadas en su momento. El impresionismo fue considerado torpe, el expresionismo violento, el arte conceptual una estafa. El patrón se repite: cada vez que el arte rompe un marco, primero molesta y luego se institucionaliza. La incomodidad es el síntoma de que algo nuevo está ocurriendo.

Además, la incomodidad revela al espectador. Una obra puede no decir tanto sobre el mundo como sobre quien la mira. Aquello que irrita, que provoca rechazo inmediato, suele tocar fibras personales, culturales o ideológicas. El arte funciona entonces como espejo torcido: no refleja lo que somos, sino lo que evitamos mirar.

En un mundo saturado de imágenes diseñadas para agradar —publicidad, redes sociales, entretenimiento— el arte que incomoda se vuelve un acto de resistencia. Se rehúsa a competir por likes. No quiere ser compartido, quiere ser digerido lentamente, incluso con malestar.

Aceptar que el arte no está obligado a gustarnos es un gesto de madurez cultural. Implica entenderlo no como un producto, sino como un espacio de conflicto. Y en ese conflicto, incómodo pero fértil, es donde el arte sigue respirando.